Museum Judenplatz: "Schuld" von Adam und Eva bis zum Holocaust

Das Jüdische Museum Wien (JMW) beleuchtet am Standort Judenplatz in einer neuen Ausstellung ab Dienstag "Schuld" in unterschiedlichen Dimensionen. Die Exponate beleuchten dieses Menschheitsthema von den biblischen Geschichten um Adam und Eva, Kain und Abel über Pogrome und Ablasshandel des Mittelalters bis hin zum Holocaust der NS-Zeit und heutiger Umweltzerstörung durch Kobaltabbau. JMW-Direktorin Barbara Staudinger kündigte bei ihrer Presseführung am Montag mit einem Kuratorinnen-Team bereits Fortsetzungen dieser "kleinen Ausstellung zu großen Themen" an: ab Herbst gehe es um Frieden, um Raub/Enteignung und um das Vergessen.

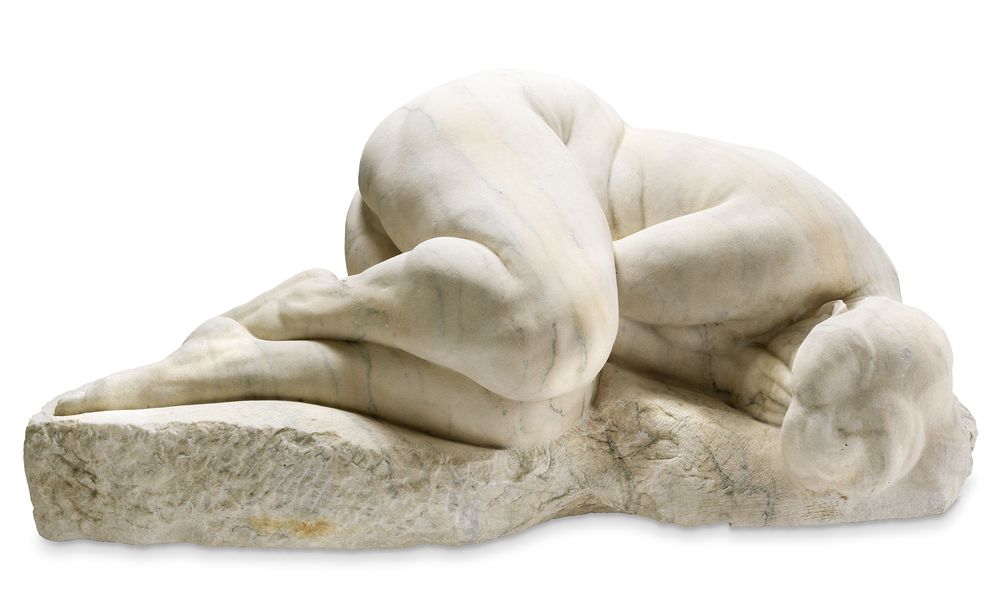

Bis 29. Oktober 2023 laden die in drei Räumen und zumeist erstmals in Österreich gezeigten historischen Objekte und ausgewählte Kunstwerke zu erstaunlich vielfältigen Zugängen zum Thema Schuld ein. Den ersten Raum dominiert eine nackte, verzweifelte Eva, die sich voller Schuldgefühl krümmt - eine Marmorskulptur der jüdischen Bildhauerin Teresa Feodorowna Ries, die im Wien des Fin de Siècle Berühmtheit erlangte.

Sie stehe auch für unterschiedliche Zugänge der abrahamitischen Weltreligionen zur Schuld der vom verbotenen Baum der Erkenntnis Essenden, so die Ausstellungsmacherinnen: Das Christentum habe der biblischen Eva lange die Rolle der Verführerin und Kontrastfigur zur sündenfreien Maria zugewiesen; das Judentum dagegen sehe auch Adam stärker mitverantwortlich für den Sündenfall und Eva im Disput mit der Schlange.

Daneben holt der in Tel Aviv lebende Fotograf Adi Nes den Brudermord zu Beginn der Heiligen Schrift mit seiner Fotografie "Cain & Abel" aus seiner Serie "Erzählungen der Bibel" in die konfliktgeladene Gegenwart Israels und Palästinas. Auf den katholischen Umgang mit Schuld verweist eine "Tetzel-Truhe" aus Eichenholz, in der der deutsche Dominikaner und Ablassprediger Johann Tetzel (um 1460-1519) jene Geldspenden sammelte, die den sündenbefreiten Einlass ins Paradies sichern sollten nach dem Motto: "Wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt".

Auch Gemälde Gerhard Richters zu sehen

In den beiden weiteren Räumen dominieren Gedankenanstöße zu den Dimensionen politische, strafrechtliche und moralische Schuld mit vielen Bezügen zum Terrorregime der Nazis. Ein zentrales Objekt dazu - zugleich das teuerste der Schau - stellt Gerhard Richters Ölgemälde "Onkel Rudi" dar. Das Motiv könnte vielen durchschnittlichen deutschen bzw. österreichischen Familien-Fotoalben entnommen sein. Es zeigt den Onkel des Künstlers in der Offiziersuniform der deutschen Wehrmacht. Alles ist jedoch unscharf gemalt, als Verweis auf kollektives Vergessen, familiäres Verschweigen oder auch staatliche Verdrängung der Vergangenheit.

Wie sehr Schuld biografisch nachwirkt, zeigen zwei weitere Fotografien: Jene von Daniel Pilar zeigt ein Porträt des Sohnes von Hans Frank, dem "Schlächter von Polen" aus dem Jahr 2017. Es zeigt Niklas Frank - Autor des Buches "Der Vater: Eine Abrechnung" - in dessen Seerosenteich, das Wasser steht ihm bis zum Hals, im Hintergrund eine Vogelscheuche, die den SS-Mantel seines massenmörderischen Vaters trägt. Beklemmung löst auch das Porträt eines Auschwitzüberlebenden aus, der sich kurz nach der Aufnahme das Leben nahm - ein Beispiel für "Survivals Guilt", also Schuldgefühle der Überlebenden, wie Chefkurator Hannes Sulzenbacher erklärte.

Wer hat Schuld am Dynamit?

Weitere Schuldgeschichten steuert u.a. Alfred Nobel bei, der Erfinder des Dynamits, bei dem das JMW anhand von Zündschnüren aus dem Technischen Museum Wien die Besucher vor die Frage stellt: Ist er als Erfinder für das Leid vieler Gewaltopfer durch Explosionen verantwortlich, sind es eher die Produzenten oder aber die Anwender des Dynamits. Nobel selbst war - so ist in der Ausstellung zu erfahren - davon überzeugt, dass seine Erfindung Kriege verhindert werde; denn angesichts der Zerstörungskraft des Dynamits werde kein Heerführer diese Waffe einsetzen. Ein Irrtum, wie sich bald herausstellte...

Die Räume für Wechselausstellungen im Museum Judenplatz befinden sich über der 1421 zerstörten mittelalterlichen Synagoge im Zuge der "Wiener Gesera". Das hinter dem Mahnmal für die österreichischen jüdischen Opfer der Schoa gelegene Museum ist damit geeignet wie kaum ein anderer Schauplatz, "Schuld" zu thematisieren. Die Themen der kommenden und der künftigen Ausstellungen seien bewusst so gewählt, dass sie sich mit beiden Stätten in Beziehung setzen lassen, sagte Direktorin Staudinger.

"Schuld/Guilt" ist von 28. März bis 29. Oktober 2023 im Museum Judenplatz (Judenplatz 8, 1010 Wien) zu sehen. Öffnungszeiten sind Sonntag bis Donnerstag von 10 bis 18 Uhr, freitags 10 bis 17 Uhr. Zur Ausstellung erscheint ein Katalog zum Preis von 18,90 Euro. (Info: www.jmw.at)

Quelle: kathpress