"Tag des Judentums": Kärntner Pfarre versieht Fresko mit Zusatzinfos

Die Kärntner Pfarre Thörl-Maglern macht auf die Problematik ihres Altarraum-Freskos von Thomas von Villach aufmerksam: Ein Info-Ständer weist künftig auf seine antijüdische Botschaft, derzufolge es Heil nur im Christentum gebe, nicht im Judentum, zudem wird der Kirchenführer durch ein Einlageblatt mit weiterführenden Gedanken ergänzt. Das berichtete die Diözese Gurk am Donnerstag zum "Tag des Judentums" (17. Jänner) auf ihrer Webseite. Es gelte, "die Schattenseiten der Geschichte zur Sprache zu bringen, um daraus zu lernen". Am "Tag des Judentums" rufen die Kirchen in Österreich ihre Verbundenheit mit dem Judentum ins Bewusstsein. Auch das Unrecht an jüdischen Menschen und ihrem Glauben in der Geschichte - etwa durch Kunst - sind dabei Thema.

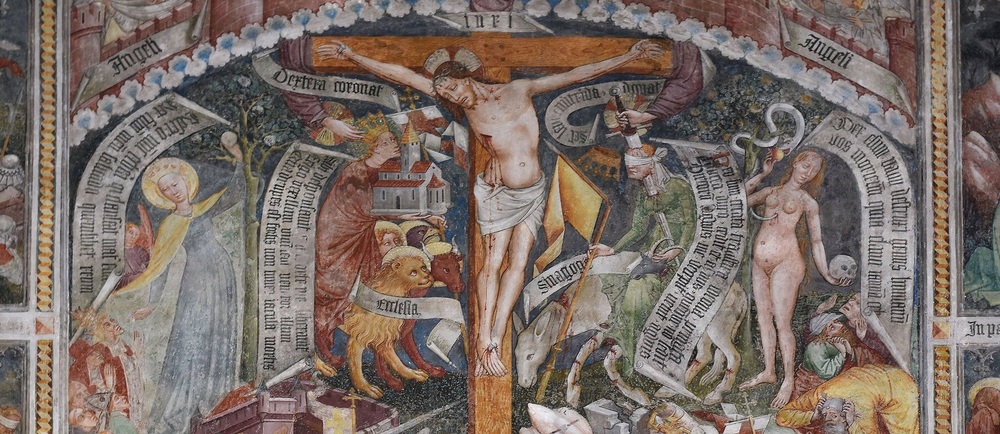

Thomas von Villach hat im Altarraum der Pfarrkirche Thörl-Maglern Fresken geschaffen, die für die Kunstgeschichte Kärntens von großer Bedeutung sind. Besondere Aufmerksamkeit genießt das von biblischen Motiven umrahmte "Lebende Kreuz" aus dem 15. Jahrhundert. Links und rechts enthält es eine Deutung menschlichen Lebens, wobei das Geschehen von vier Frauengestalten geprägt wird. Einander gegenübergestellt werden die biblischen Figuren von Eva sowie, als "neue Eva", die Gottesmutter Maria, die einer weiteren Frauengestalt mit der Bezeichnung "Ecclesia" - stellvertretend für das Christentum - zugeordnet wird, während eine weitere Frau als "Synagoga" das Judentum repräsentiert. Die Botschaft des Freskos: Christus - der "neue Adam" - habe die alte Heilsordnung der "Synagoga" an ihr Ende geführt und vernichtet. Das Heil sei nur in der "Ecclesia" zu finden.

Da die Fresken von Thörl zu den Höhenpunkten gotischer Bildkunst in Kärnten gehören, ist eine Auseinandersetzung mit ihrer Botschaft unerlässlich. In den meisten Publikationen kunstgeschichtlicher Herkunft sei die Art der Darstellung der "Synagoga" bisher kaum kritisch reflektiert worden, hieß es seitens der Diözese Gurk. Heute sei bekannt, dass Bilder eine verheerende Wirkung entfalten können. Verwiesen wird dabei auf die nur wenige Jahre nach Fertigstellung des Freskos vollzogene Vertreibung der Juden - die im nahen Villach zuvor im Mittelalter ein Zentrum hatten, das auch später bis zum abrupten Ende der NS-Zeit wieder entstand - aus Kärnten. Am Anfang dieser Entwicklung mit Pogromen und planmäßiger Verfolgung bis hin zu Morden seien Abwertung und Geringschätzung des Judentums gestanden, so die Diözese.

Auch wenn dem Fresko zahlreiche biblische Bezüge etwa zu den Paulus-Briefen zugrundelägen, sei es damit keineswegs biblisch, heißt es in der nunmehrigen kritische Reflexion des Werkes. "Ecclesia" und "Synagoga" seien zur Zeit des Neuen Testaments "noch keine getrennten Wege gegangen", auch entstammten viele Themen des Völkerapostels der innerjüdischen Auseinandersetzung. Weiters stimme die Logik dieses Bildes nicht, wenn Eva als "Synagoga" gedeutet werde, führe sich die Synagoge doch auf Abraham (Beschneidung) und Mose (Tora) zurück. Mit ihnen seien die Motive der Erwählung und des von Gott nie gekündigten Bundes verknüpft. Adam und Eva stünden zudem für alle Menschen, so die Bildanalyse. Die "Synagoga" bilde nicht den Gegensatz zur "Ecclesia", denn ihre Erwählung stehe auf dem Boden der Treue Gottes zu seinem Volk Israel bis zum heutigen Tag.

An der Stelle Evas müssten Abraham, Isaak, Jakob, Mose und die Propheten stehen, die das glaubende Israel repräsentieren, so der kritische Kommentar weiter. Dann würde sich auch der Gegensatz auflösen, der die "Ecclesia" erhöhe und die "Synagoga" abwerte. Auch Maria steht in dieser langen Tradition glaubender Menschen in Israel - als Jüdin, wie auch Jesus Jude war und die Apostel, die das Fundament der "Ecclesia" bilden. Die lange Geschichte der Geringschätzung des Judentums durch die Kirche liege wohl auch darin begründet, dass fast ausschließlich der Bruch betont und nicht auf diesen gemeinsamen Ursprung hingewiesen worden ist.

Verwiesen wird in den ergänzenden Bemerkungen auch auf die Konzilserklärung "Nostra aetate", in der die Kirche ausdrücklich das gemeinsame Erbe von Juden und Christen betont und alle Hassausbrüche, Verfolgungen und Formen des Antisemitismus beklagt und entschieden zurückgewiesen habe. Die christliche Rede mit und über Juden müsse von dieser veränderten Haltung geprägt sein, hieß es. Die Fürbitte für die Juden gehöre in der Karfreitagsliturgie, einer der bedeutendsten Feiern des Kirchenjahres, zu den zehn großen Anliegen, für die in der Kirche gebetet wird. Die Karfreitagsfürbitte dürfe als "klare Absage" an die Darstellung der "Synagoga" im Fresko vom "Lebenden Kreuz" verstanden werden und weise den Weg zu einem neuen, wertschätzenden Miteinander.

Quelle: kathpress