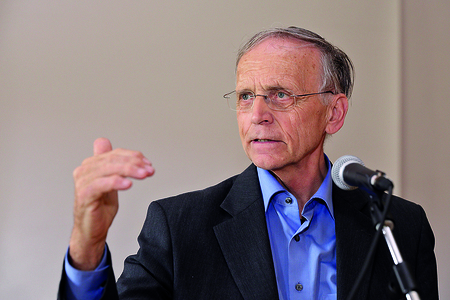

Zulehner im "Jahrbuch für Politik": Religionen sind politisch

Für Papst Franziskus ist ein "unpolitisches Christentum" ein No-Go. Und auch andere Religionen können nach den Worten des Wiener Theologen Paul Zulehner nicht absehen vom Anspruch, sich in das "Ringen um eine menschenfreundliche Welt" einzubringen und ein Gemeinwesen so mitzugestalten, dass "die Würde jedes Menschen gewahrt sowie stets ein mehr an Freiheit und Gerechtigkeit angestrebt wird". Insofern ist für Zulehner auch der Begriff "politischer Islam" - zumal in der Verbindung mit "Kampf gegen" - "untauglich, wenn nicht gar schädlich", wie der Theologe und Werteforscher im neuen "Österreichischen Jahrbuch für Politik" 2020 darlegte.

Zulehners Abhandlung in dem 52 Beiträge auf 580 Seiten umfassenden Sammelband, der am Freitag im Rahmen einer Online-Veranstaltung der Politischen Akademie der ÖVP vorgestellt wurde, trägt den Titel "Plädoyer für ein 'politisches Christentum'". Er stützte sich dabei zum einen auf die im Vorjahr erschienene Enzyklika "Fratelli tutti" von Papst Franziskus und zum anderen auf eine von ihm selbst durchgeführte und bereits in Buchform ("Bange Zuversicht", Ostfildern 2021) verarbeitete weltweite Online-Umfrage zur Corona-Krise mit 115.000 Teilnehmenden.

Der Tenor beider Quellen: Die Weltgemeinschaft steht nicht nur wegen der Pandemie vor gewaltigen Herausforderungen, auch Phänomene wie Migration, Digitalisierung und vor allem Klimawandel zwingen zu einer globalen Neuausrichtung in Richtung mehr Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit und weniger Konsum- und Profitorientierung.

In diesem Sinn seien die Enzykliken des Papstes "astrein politisch", wie Zulehner schrieb. Zum immer wieder erhobenen Vorwurf, Franziskus sei wegen seines Pochens auf einer fairen Verteilung der Lebenschancen für alle und seiner mehrfachen Kritik an ausbeuterischen Wirtschaftsinteressen "auf dem linken Auge blind", gehe "letztlich ins Leere", so der Theologe: "Natürlich steht der Papst, gemessen an der Position des Neoliberalismus, 'links'." Für Franziskus befinde sich die Welt offensichtlich auf einer dunklen Strecke ihrer Entwicklung. Angesichts vieler Bedrohungen sei für ihn rasches Handeln erforderlich - besonders zugunsten einer Ökologisierung der Wirtschaft.

Schulterschluss mit dem Islam

Zulehner erinnerte auch an die historische gemeinsame Abu-Dhabi-Erklärung von Papst Franziskus und dem Kairoer Großimam Ahmad Al-Tayyeb aus dem Jahr 2019, um die politische Relevanz von Religion zu unterstreichen. Die damaligen Kernaussagen: Gott habe "alle Menschen mit gleichen Rechten, gleichen Pflichten und gleicher Würde geschaffen" und sie zum geschwisterlichen Zusammenleben berufen. Und: Jegliche Verbindung von Religion und Gewalt sei abzulehnen.

Manche hielten eine solche "Reinigung der Religion" nur für möglich, wenn sie sich von der Politik völlig loslöst, wies Zulehner hin. Ganz in der Tradition sowohl des Marxismus als auch des Liberalismus wünschten sie eine "Kirche, die sich in die Sakristeien zurückzieht". Dazu zitierte der Theologe aus "Fratelli tutti": Die Kirche respektiere zwar die Autonomie der Politik, "beschränkt aber ihre eigene Mission nicht auf den privaten Bereich. Im Gegenteil, sie kann und darf beim Aufbau einer besseren Welt nicht abseits stehen, noch darf sie es versäumen, 'die seelischen Kräfte [zu] wecken', die das ganze Leben der Gesellschaft bereichern können." Der Kirche obliege die "ständige Aufmerksamkeit für das Gemeinwohl" und die "Sorge um eine ganzheitliche menschliche Entwicklung".

Dem entspreche die Haltung des Papstes, wenn er sich - gemeinsam mit einem der höchstrangigen Vertreter des Islams, wie Zulehner betonte - für eine menschlichere, also friedlichere und gerechtere Welt einsetzt, die auch für kommende Generationen "bewohnbar" bleibt. "Gemeinsam sind sie so gesehen höchstpolitisch", weil sie nicht - wie Karl Marx den Religionen vorgeworfen habe - "auf den Himmel vertrösten, sondern zusehen, dass der Himmel jetzt schon auf die Erde kommt". "In Spuren wenigstens", wie Zulehner hinzufügte.

(Info zum "Jahrbuch für Politik" 2020: https://politische-akademie.at/de/bildungsraum/jahrbuch)

Quelle: kathpress